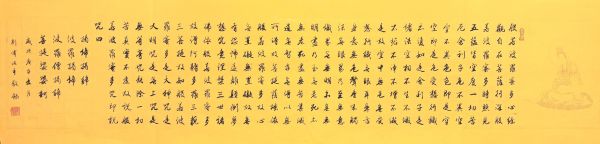

心经是佛教博大精深的经典之一。最浓缩的经典之一。

开篇就提到,观自在菩萨,行深般若密多时…这是观察自己,照亮内心的开始,整篇经文都是讲述放下,放松身心,寂静无一物,和天地融化一体。达到真正的一尘不染的境界。自然就征得菩提。自然三藐三菩提。整篇经文讲述空性自在本来面目。六祖慧能那著名偈语,是对心经的最好阐述:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”

而其中的:无无明,亦无无明尽…

更是提出了,连这个空性的思想都不见了,都没有了,只当天地一片浑圆真正一体。无生无灭,无动无静,还归本源。六祖慧能之所以能成佛祖,自是悟透了心经真谛。本来无一物,何处惹尘埃……细细思量,堪称经典注释

这个问题,回答起来有一些难度。难度在于,以我们三维物质世界的人的理解、感受去揣摩佛的境界。这就是为什么佛学中不可说,不可说的道理。

很矛盾,如果不说的话,广大信众永远也不会明白,说了吧,又是词不达意,总之就是一个字,难。

下面笔者试着去阐述一下心经中,尽量地用语言去接近这句话的含义。

理解这句话,首先讲一讲无明。

无明,可以理解成为抛去意识后一动不动的平静。引入两个词,一个词叫做明觉,另外一个词叫做觉明。首先先说明觉。

明觉,是先明后觉的意思。明,可以理解为形成意识的意思,觉,可以理解成为觉知的意思。明觉,就是由于意识的形成从而产生了觉知。

觉明,可以理解为反向的。正是有了觉知,才知道明这个意识是人的最终归处。

那么读者现在可以明白了,无明是什么,无明是一种状态,这种状态是无意识的平静。而这个平静的归处,就是觉明开始的地方。

无无明,连个无明都没有了,叫个什么?叫佛,叫菩萨。这就不能叫做状态了,叫境界。

这个境界,有无限趋于终点的尽头吗?没有!

心经重在‘心’,需要与金刚经互相印证,既其中一句无所住而生其心,佛经朴素又复杂,普通的语言想解释清楚会进入无限循环的逻辑使人发狂,可以理解为无理由的烦恼、因果等,如一个圆的无始无终,鸡与蛋的先后之争将自寻烦恼,生生不息如宇宙自然的运行,你只是其中的一粒沙、一粒尘,不识庐山真面目,只缘身在此山中,260字的心经要整体看,是一个整体修炼的过程,认知宇宙,要‘随波逐流’,不产生执念与分别心,过多的解释恰恰是执念与分别心的体现,空不是没有,是放下无执念,如流动的河水不会停留,你有没有意识宇宙星辰也在那里运行,不因你的‘想’而改变,这就是佛经教给我们的,只能用博大精深来形容了

A《心经》:无无明,亦无无明尽。没有不能识破的无明,也没有可被尽识的无明。换言之,在追求真理的路上,可以无穷尽地走下去,行者无疆!也可以这样说,世出世间的任何问题,都可以无穷尽的探究下去,苦(有些众生这样认为)海无边。

1为什么十方三世,佛国之数,量如恒沙?就是因为因地菩萨在体悟真如的路上,契入点很多;并且在每一个契入点上,无穷尽地深入下去,都可以造就庄严佛国。

2 三大劫,无尽幽远的时长,让人不可思议。尽管《法华经》上有龙女转瞬即佛的记载,流行于汉地大乘的修法,通常仍认为需要三大劫的时长,方可慢慢成佛。为啥修心之路这么慢长呢?就是因为几乎所有的大乘宗派,都强调一门深入不假方便,从而(若不转变认识的话)在破识无明的路上,便要无穷尽地行进了下去,岂不知《心经》早有教言“无无明,亦无无明尽”。当然愿无穷尽地行进下去的修心者,途中自能得识其它路径上不会出现的绮丽风光。

3 佛祖在各种经中明确授记,地藏观音普贤文殊等很多菩萨,尽管心路各异,都终毕至佛。除地藏因“地狱不空誓不成佛”的大愿外,以代表智慧的文殊的成佛之路最为慢长。为啥以慧取佛,心路最长呢?无它,就是因为慧攻无明,其路至永,若不转心,无有穷尽。可见,慧路亦邪!

4 文殊实佛师,般若乃佛母。证取真如的修心路上,以般若破识无明,毫无疑问路是对的,但真如本来无一物。本来无一物的真如路上,用来识破无明的般若能例外吗?《金刚经》有教言“如筏喻者,法尚应舍,何况非法”,震聋发聩警钟长鸣。

B 愿益有缘

到此,以上就是小编对于斗战神龙女毕业武器的问题就介绍到这了,希望介绍的1点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。